2. 青岛大学附属妇女儿童医院出生缺陷综合防治中心

围产儿在我国主要指体质量≥1 kg或孕28周到出生后7 d内的胎儿和新生儿,围产儿死亡率是指每1 000名婴儿出生对应的围产期死亡数。围产儿死亡主要是指由于疾病造成的死亡[1],是一种严重的产科并发症[2]。《中国儿童发展纲要(2021—2030年)》中强调保障新生儿安全与健康,加强出生缺陷综合防治,提高儿童保健服务水平[3]。但目前对全国围产儿死亡现状的时空分布特征研究较少,且较单一。因此,为了解围产儿的死亡率状况和变化趋势,本研究对2021年我国31个省(自治区、直辖市)的围产儿死亡率进行空间自相关分析,并收集2011—2020年全国围产儿死亡率数据,根据这些数据对2021—2025年围产儿死亡率进行灰色模型预测,以期为相关部门制定有效措施降低围产儿死亡率、提高儿童保健服务供给公平性提供决策参考。现将结果报告如下。

1 资料与方法 1.1 数据来源基于中国知网卫生健康专题数据库,收集2021年我国31个省(自治区、直辖市)的围产儿死亡率和2011—2020年全国围产儿死亡率数据。

1.2 方法 1.2.1 空间自相关分析空间自相关指潜在的相互依赖性。空间自相关分析包括全局空间自相关分析和局部空间自相关分析。本研究采用莫兰指数(Moran’s I)来衡量空间自相关性,Moran’s I>0表示空间正相关性,值越大,空间相关性越明显;Moran’s I<0表示空间负相关性,值越小,空间差异越大;Moran’s I=0表示空间呈随机性[4]。

1.2.2 灰色预测模型GM(1,1)建立灰色预测模型利用微分方程挖掘数据本质,可对数据完整性和可靠性较低的数据序列进行有效预测,在医药卫生领域广泛应用于疾病死亡率预测[5]。基于级别检验,各数据级别值均在检验区间内,故本研究可采用GM(1,1)模型进行预测分析。GM(1,1)的灰微分方程为

| 表 1 GM(1,1)模型后验差检验判别参照表 |

|

|

采用Geoda1.18软件进行全局空间自相关分析和局部空间自相关分析,运用Excel 2021软件建立数据库并进行灰色模型预测分析。模型检验平均相对误差值小于5%,说明模型精度优,拟合效果较好,预测结果可信度高。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果 2.1 围产儿死亡率空间自相关分析2021年我国31个省(自治区、直辖市)的围产儿死亡率在1.83‰~13.51‰之间,其中,只有西藏地区围产儿死亡率高于10.00‰,上海、江西、北京、河北为低死亡率地区,围产儿死亡率低于3.00‰,陕西、安徽等11个地区的围产儿死亡率在3.00‰~4.00‰之间,围产儿死亡率的中位数是广东省的4.06‰。见表 2。

| 表 2 2021年我国各地区围产儿死亡率(χ/‰) |

|

|

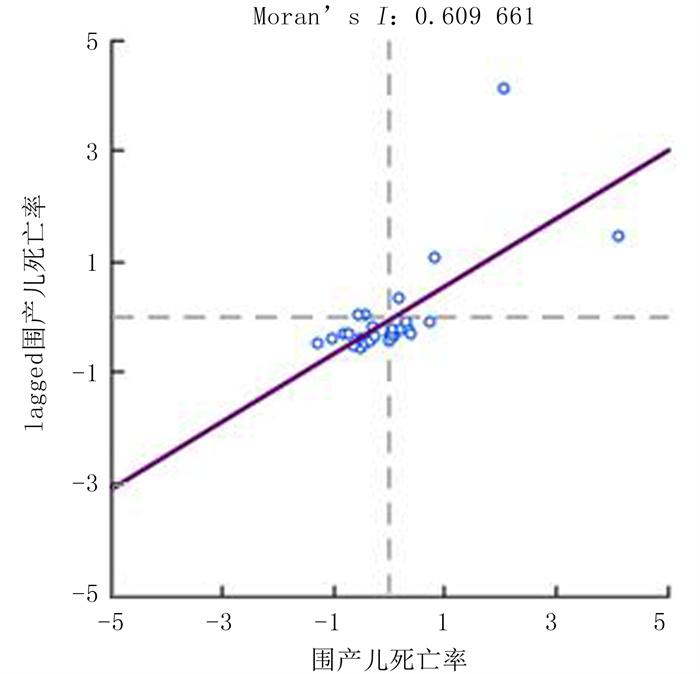

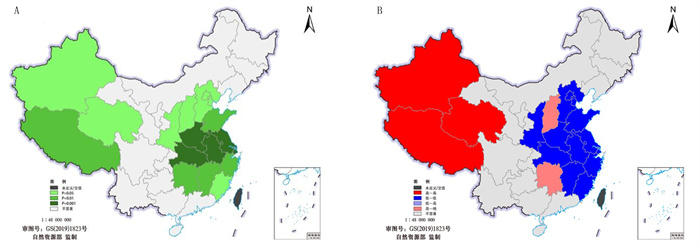

2021年我国31个省(自治区、直辖市)围产儿死亡率全局Moran’s I值为0.609 661,差异有统计学意义(Z=8.990,P=0.001),见图 1。说明我国不同地区围产儿死亡率具有正向空间自相关性,即死亡率高的地区周围死亡率也高,死亡率低的地区周围死亡率也低。局部空间自相关分析结果显示,西藏、湖南、江西、浙江、山东、江苏、上海、安徽、河南、湖北的Moran’s I值差异具有统计学意义(P<0.05)。西藏聚集类型为高-高相关,即本身围产儿死亡率高,周围新疆和青海的围产儿死亡率也高。湖南为高-低聚集地区,即本身围产儿死亡率高,但周围的湖北、江西、福建等省份围产儿死亡率低。上海、山东、江苏、浙江、安徽为低-低聚集区,即本身围产儿死亡率低,其周围省份围产儿死亡率也低。整体来看,我国围产儿死亡率偏高的地区在青藏和西北地区。见图 2。

|

| 图 1 我国围产儿死亡率全局空间自相关分析散点图 |

|

| A:显著性地图;B:聚集性地图。 图 2 我国围产儿死亡率局部空间自相关分析显著性地图和聚集性地图 |

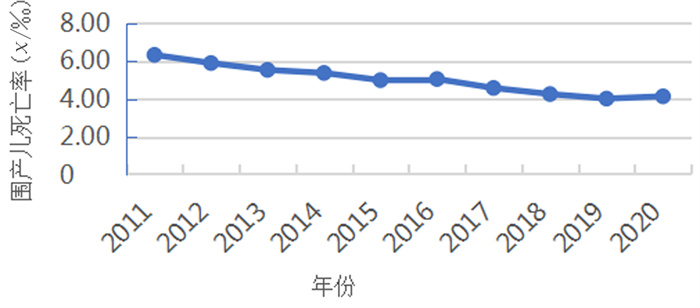

在2011—2020年间全国围产儿死亡率整体呈现下降趋势,从2011年的6.32‰下降到2020年的4.14‰,降幅为34.49%,年均降幅为4.59%。降幅最大的是2017年,降幅为9.31%。见图 3。

|

| 图 3 全国围产儿死亡率趋势图 |

对2011—2020年全国围产儿死亡率数据进行建模,a=0.049,b=6.321,预测模型为

| 表 3 灰色预测GM(1,1)模型拟合结果 |

|

|

本文研究结果表明,我国围产儿死亡率地区间分布差异较大,2021年围产儿死亡率最高的是西藏(13.51‰),最低的是上海(1.83‰)。围产儿死亡率在全国范围内呈现空间正相关,相邻地区的围产儿死亡率存在相互依赖性。高围产儿死亡率地区主要聚集在我国青藏和西北地区,低围产儿死亡率地区主要在东部沿海地区。原因可能是东部沿海地区经济较发达,有更大的卫生资源人才优势,儿童保健服务水平较高[9]。与2018年我国各地区统计数据相比[10],2021年全国和地区围产儿死亡率都有不同程度的下降,但空间聚集程度却在上升,表明我国在围产儿保健工作方面虽取得较大进展,但还需进一步降低本地区围产儿死亡率,并与邻近省份地区共同实现该目标[11]。唐成等[12]在对包含围产儿死亡率等指标的卫生资源聚类分析中发现,青海和西藏为优质卫生资源短缺地区,该地区地理面积较大、就医不够便捷,高水平医疗服务能力较低,妇幼保健意识较为薄弱。多项研究指出,围产儿死亡率在地区间不均衡的现象与社会经济水平和卫生技术资源有关[9, 13-14]。因此,要改善卫生财政支出和医疗人才技术投入上的公平性。湖南是围产儿死亡率高-低聚集区,出生缺陷是导致围产儿死亡的首要危险因素[15],有研究表明湖南是出生缺陷高发地区[16],可能原因是湖南位于我国中部地区,经济水平落后于湖北、福建等地区,出生缺陷产前筛查和产前诊断率较低。应加强孕产妇健康教育,提高识别产前缺陷儿的能力。

本文结果显示,2011—2020年全国围产儿死亡率整体上呈下降态势,这与吴际等[9]的研究结果一致。但2016年全国围产儿死亡率较2015年上升,可能与二孩政策全面实施,高龄产妇二胎数量增加,生产危险性增大有关[17]。2020年围产儿死亡率的回升可能与孕妇感染新冠病毒致使围产儿病死率增加有关[18]。灰色模型预测结果表明,2021—2025年我国围产儿死亡率将持续降低,这与赵星宇等[10]、戴琼等[19]的研究结果一致,说明我国妇幼保健工作在降低围产儿死亡率方面取得良好成效,围产期医疗卫生水平提高,儿童生存状况不断改善。早产、出生损伤、出生缺陷、胎儿生长受限是围产儿死亡的常见原因[2, 20-21],而这些不良妊娠结局与妊娠期疾病、产妇多次流产史、孕期保健等密切相关[16, 22-23]。因此,为降低围产儿死亡率,需增强孕产妇围产期保健意识、增加孕期知识,重视高危孕产妇的孕前评估和孕期管理[24],认真落实产前检查[25]。产前阶段加强胎儿监护,分娩期间提升难产预测能力,做好产时监护和新生儿复苏准备[26],能有效预防控制围产期死亡现象的发生。

本研究对围产儿死亡率的空间分析局限在强调某一时间点的分布特征,未进行围产儿死亡率随时间变化的纵向研究。今后可进一步探讨地区围产儿死亡率随时间进程的空间分布特征,为地方制定儿童卫生保健服务政策提供数据参考。

| [1] |

朱琳, 张宝学, 王丙参. 中国人口质量的时空差异和收敛性分析[J]. 统计与决策, 2023, 39(19): 87-91. |

| [2] |

倪丽君, 卢孟君. 影响围产儿死亡的危险因素分析[J]. 现代实用医学, 2021, 33(4): 537-539. |

| [3] |

王芳. 促进儿童健康成长推动社会可持续发展《中国儿童发展纲要(2021—2030年)》之"儿童与健康" 解读[J]. 中国妇幼卫生杂志, 2021, 12(6): 1-4. |

| [4] |

胡涛, 王丽娜, 李响, 等. 面向疾病的空间聚集性与影响因素分析方法[J]. 时空信息学报, 2024, 31(1): 65-73. |

| [5] |

王慧, 丁伟洁, 卢红梅, 等. 基于GM(1, 1)模型的江苏省淮安市5岁以下儿童死亡预测分析[J]. 安徽医药, 2024, 28(4): 750-755. |

| [6] |

姜雪锦, 李阳, 丁红红, 等. 基于灰色GM(1, 1)模型的我国医院感染患病率变化趋势及预测[J]. 中国医院统计, 2024, 31(2): 87-89, 94. DOI:10.3969/j.issn.1006-5253.2024.02.002 |

| [7] |

崔朋伟, 杭惠, 沈严章, 等. 灰色模型GM(1, 1)在苏州市伤寒副伤寒发病率预测中的应用[J]. 江苏预防医学, 2024, 35(1): 119-120. |

| [8] |

郭艳, 张小斌, 张秀劼, 等. 应用灰色GM(1, 1)模型预测云南省生殖道沙眼衣原体感染发病趋势[J]. 皮肤病与性病, 2022, 44(6): 473-475. |

| [9] |

吴际, 夏瑞宏, 汪晨, 等. 中国31省市2010—2020年儿童保健服务的供给公平性分析[J]. 现代预防医学, 2024, 51(1): 99-104. |

| [10] |

赵星宇, 王广成, 单海峰, 等. 我国围产儿死亡率时空变化及预测研究[J]. 中国卫生统计, 2021, 38(2): 177-180. |

| [11] |

谢潇, 盈斌, 杜芳娟, 等. 中国妇幼健康水平的区域差异和影响因素[J]. 世界地理研究, 2023, 32(2): 82-92. |

| [12] |

唐成, 陈莉. 我国卫生资源地区聚类研究[J]. 中国初级卫生保健, 2023, 37(8): 1-4. |

| [13] |

刘诗婷, 应晓华. 我国围产儿省际健康公平性研究[J]. 中国卫生政策研究, 2023, 16(8): 31-39. |

| [14] |

李梦蝶, 王超, 张艺琳, 等. 政府卫生支出对国民健康水平的影响及区域差异[J]. 卫生软科学, 2023, 37(7): 14-17. |

| [15] |

沈磊芬, 施卫琴, 蔡丽文. 湖州市2014年至2018年围产儿死亡的影响因素分析[J]. 中国妇幼健康研究, 2021, 32(5): 749-752. |

| [16] |

谢琼, 谭红专, 秦家碧, 等. 湖南省2007—2016年以医院为基础的出生缺陷监测情况分析[J]. 实用预防医学, 2017, 24(9): 1031-1036. |

| [17] |

穆荣伟, 吴晴菲, 曾帅, 等. 二孩政策实施后备孕妇女身体质量指数的流行趋势分析[J]. 中国计划生育学杂志, 2023, 9(4): 763-769. |

| [18] |

蒲杰, 刘兴会. 从母婴安全角度谈新冠肺炎疫情下高危妊娠的孕期管理[J]. 中国计划生育和妇产科, 2020, 12(3): 90-93. |

| [19] |

戴琼, 徐海青, 汪鸿, 等. 灰色模型对全国城乡围产儿死亡率趋势预测[J]. 中国妇幼健康研究, 2018, 29(2): 139-141. |

| [20] |

王晓敏, 刘薇, 朱宇华, 等. 2020年内蒙古33个旗(县、区)妇幼健康服务水平综合评价: 基于TOPSIS法结合RSR法[J]. 卫生软科学, 2022, 36(2): 62-67. |

| [21] |

徐飞, 赵亭亭, 沈云. 胎儿生长受限的危险因素及分娩孕周对围产儿结局的影响[J]. 江苏医药, 2022, 48(2): 169-172. |

| [22] |

张芝银, 李秀央, 郑国英, 等. 不良妊娠结局的影响因素分析[J]. 预防医学, 2020, 32(1): 94-97. |

| [23] |

朱伟翔. 2019—2022年泉州市围产儿死亡现状分析[J]. 中外医学研究, 2024, 22(13): 160-163. |

| [24] |

张慧, 邓艳. 高危孕产妇管理在降低孕产妇和新生儿死亡率中的影响分析[J]. 当代医学, 2021, 27(22): 115-117. |

| [25] |

周锁娣, 刘玲妹, 魏琴. 围产儿死亡相关因素分析及干预措施探讨[J]. 国际护理学杂志, 2019, 38(23): 3885-3888. |

| [26] |

谢明坤, 李根霞. 降低围产儿死亡率的安全策略[J]. 中国计划生育和妇产科, 2022, 14(4): 29-31, 35. |

2024, Vol. 60

2024, Vol. 60