2. 青岛大学附属医院脊柱外科

颈性眩晕(CV)致病机制曾被认为是椎动脉受钩椎关节增生压迫引起后循环缺血(VBI)而致病,或者是因钩椎关节增生骨赘刺激椎动脉上交感神经而引起症状[1-3]。然而此理论不能有效解释临床体位动态变化激惹致病现象。而对于颈椎管周围韧带系统中交感因素的研究揭示了交感因素在CV起因中的重要作用[4]。越来越多的证据表明,交感神经纤维存在于椎管周围组织中,这对于CV的产生是有意义的。如果能明确颈椎软组织中交感神经纤维的分布规律,就可以完善交感神经刺激理论。本文旨在通过组织学观察分析黄韧带不同区域交感神经的分布情况,并分析交感神经纤维与黄韧带生物力学结构的关系,以期为“机械刺激-交感-循环激惹”轴理论成立提供依据。

1 材料和方法 1.1 标本来源活体标本来源于青岛大学附属医院脊柱外科手术室。病人因椎管周围退变及其继发性改变,影像学上存在脊髓、血管等组织压迫,引起症状或体征并在客观上需要接受颈椎后路手术和(或)去除黄韧带治疗。成年尸体标本来源于青岛大学解剖学教研室,既往无颈椎病史,因非颈椎病患死亡,均经甲醛浸泡处理保存1年以上,经肉眼观察排除畸形、外伤和明显退变。

1.2 取材及乙醛酸溶液制备活体取黄韧带,均采取颈椎后路手术方式,包括去黄韧带减压术、颈椎全椎板去除减压术、颈椎后路单开门椎管扩大成形术,术中均根据减压节段整片取出单侧或双侧黄韧带。可以咬除椎板上缘少部分骨质,使黄韧带更易显露。切除黄韧带止点的情况下,只需刮除黄韧带附着在上位椎板的部分约5~7 mm即可剥离。对于尸体标本,遵照术中所取黄韧带的范围取完整节段黄韧带。

乙醛酸反应液(SPG液)制备:蒸馏水15.0 mL,0.2 mol/L蔗糖1.370 g,0.236 mol/L磷酸二氢钾0.642 g,980 g/L的一水乙醛酸0.510 g,2 mol/L NaOH约2.4 mL(应用电子pH计调至pH值7.4),加蒸馏水定容为20 mL。由于染片数量较多,需要SPG液约700 mL。

1.3 黄韧带组织乙醛酸染色及结果观察所取组织标本在恒冷切片箱中进行冷冻切片,切片厚度为20~25 μm。将切片固定在载玻片上,依次浸泡于制备好的SPG液中2 min,重复此步骤3次。干燥后,放入100 ℃烤箱中加热5 min,每张切片覆盖一层石蜡油,并轻轻放上载玻片,再放入80 ℃烤箱中加热2 min。全部切片均使用Olympus荧光显微镜及常规光学显微镜检查,调谐激发光波长为410 nm,用400倍高倍镜在荧光条件下选取不同区域、不同空间切位对铺片进行镜检,辅以图像分析软件(imagepro plus 9.0、Ipwin32)进行截图定性分析,将全部观察视野中的点状或者线状荧光视为有效计数单位,记录各切片的有效荧光单位数量,每张切片固定区域检出有效荧光单位>5即视为镜检阳性。

抽取20张神经纤维荧光表达阳性的冠状位或轴位切片,结合图像分析软件(imagepro plus 9.0、Ipwin32)进行测量分析,统计黄韧带Ⅰ区(外带)、Ⅱ区(内带)交感神经纤维的荧光强度值,分析不同区域内交感神经分布密度。

在抽取的20张神经纤维荧光表达阳性的冠状位或轴位切片上,随机选取α和β型两型神经纤维(长点状、线形交感神经纤维为α型,短波浪形神经纤维为β型)表达的荧光单位,辅以imagepro plus 9.0和Ipwin32图像测量分析,统计各切片的荧光强度值,并通过化学荧光染色的染色轮廓观察神经纤维组织学形态特征和分布特点。

黄韧带离体处理后,3 h内用网格法描记黄韧带附着点及双面矢状位投影,观察离体后中立位(A型)、极端过伸过屈位(B、C型)黄韧带外侧附着点间距(M)、内侧附着点间距(N)以及M/N比例(λ)。

1.4 统计学分析采用SPSS 19.0统计软件进行统计学分析。计数资料用频数和百分数表示,组间比较采用卡方检验;计量资料以x±s表示,两组均数比较采用两独立样本的t检验,多组均数比较采用单因素方差分析,两两比较采用SNK(Student-Newman-Keuls)法。以P<0.05为差异有统计学意义。

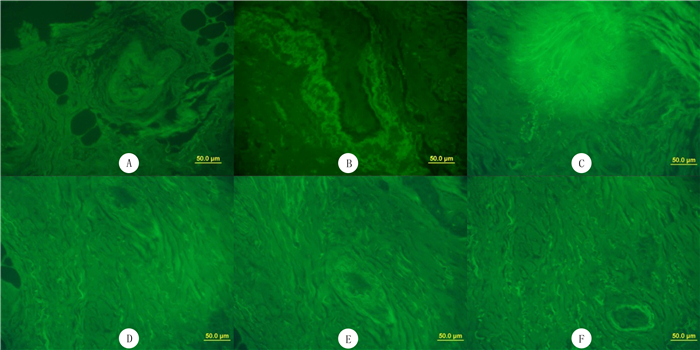

2 结果 2.1 人颈椎黄韧带组织切片不同切位上交感神经纤维组织学观察在Ⅰ区黄韧带轴位切片中可观察到微血管腔中有少量血细胞,也可以观察到清晰的动脉管壁样结构,以及硬膜外脂肪组织、韧带外侧部分散在脂肪细胞,在这些血管腔外壁上环绕分布着一些短而呈波浪形的神经纤维(β型),这些神经纤维并非集中于血管某切面分布,而是散在环绕分布(图 1A);在Ⅰ区黄韧带矢状位切片中可以看到两型交感神经纤维在黄韧带纤维中穿行(图 1B);在Ⅰ区黄韧带冠状位切片上可观察到直线形交感神经纤维呈簇状于黄韧带纤维间穿出,夹杂部分波浪形交感神经纤维(图 1C)。在Ⅱ区黄韧带冠状位切片上均可观察到穿行在黄韧带弹力纤维之间的点状、线形(α型)交感神经纤维荧光单位(图 1D);在Ⅱ区黄韧带矢状位、轴位切片上同样可以观察到散布于血管腔壁的交感神经纤维荧光单位(图 1E、F)。

|

| A:Ⅰ区黄韧带轴位切片;B:Ⅰ区黄韧带矢状位切片;C:Ⅰ区黄韧带冠状位切片;D:Ⅱ区黄韧带冠状位切片;E:Ⅱ区黄韧带矢状位切片;F:Ⅱ区黄韧带轴位切片。 图 1 人颈椎黄韧带组织切片乙醛酸染色观察 |

活体标本冠状位、轴位切片的荧光阳性率比较,差异无统计学意义(P>0.05);尸体标本冠状位、轴位切片的荧光阳性率比较,差异亦无统计学意义(P>0.05)。见表 1。

| 表 1 活体和尸体标本不同切位切片的荧光阳性率比较(个(χ/%)) |

|

|

活体标本荧光镜检阳性和阴性切片数分别为274(75.07%)和91(24.93%),尸体标本阳性和阴性切片数分别为236(53.76%)和203(46.24%),活体标本切片阳性率与尸体标本比较差异有统计学意义(χ2=39.02,P<0.05),表明活体标本比尸体标本更易观察到神经纤维的存在。

2.4 人颈椎黄韧带不同区域荧光强度值测量分析在所有镜检呈阳性的510张切片中随机抽取20张,对整张切片Ⅰ、Ⅱ区进行化学荧光染色,发现Ⅰ区较Ⅱ区交感神经纤维分布多且相对密集,Ⅰ区交感神经纤维荧光强度值(6 825.62±971.57)显著高于Ⅱ区(2 401.45±1 119.45),差异具有统计学意义(t=13.35,P<0.05)。

2.5 人颈椎黄韧带形态模拟描记和形态学测量A、B、C三型黄韧带比较,M、N及λ差异均无显著性(P>0.05)。黄韧带M较N更短(λ<1),即在同等的椎板位移情况下外侧弹力纤维较内侧弹力纤维需要更显著的形变,推断外侧束韧带弹力纤维较内侧束韧带弹力纤维形变可以更大。见表 2。

| 表 2 不同分型人颈椎黄韧带形态学测量结果(x±s) |

|

|

传统的CV主要指“椎动脉性颈椎病”和“颈交感性颈椎病”,但是否存在CV这一疾病目前有很大争议[5]。在CV众多的致病机制中,尤以颈部交感因素的研究相对深入,在解释病理生理学和病因学方面,颈部交感因素的作用越来越重要[6-8]。1999年于腾波等[9]研究显示,刺激颈交感神经节后,椎动脉发生了明显血流动力学变化,认为交感神经在颈部的解剖存在可能是影响血流动力学的主要原因,提出了“交感神经-血流动力-中枢”的神经反射调节机制。解剖学研究也发现,人C2~6椎间孔中容纳的窦椎神经来自相对应节段的交感神经节脊膜支,这些神经分布至包括后纵韧带在内的椎管内及椎间孔周围组织[9-10]。组织形态学研究进一步证实了人类颈椎间盘、颈段后纵韧带、颈椎关节囊上分布有大量的感觉神经纤维和交感神经纤维[11-12]。这表明人颈椎交感神经末梢神经趋向分布于与颈椎生物力学相关的具有动态特点的解剖结构中。

本实验通过三维切片乙醛酸染色并结合苏木精-伊红染色观察发现,人颈椎黄韧带中有血管结构分布,类似微动脉结构可在Ⅰ区近关节囊部平行于黄韧带弹力纤维走行,散在的无动脉管壁样血管穿行于Ⅰ、Ⅱ区韧带弹力纤维间。黄韧带作为一个在椎管后方维持颈椎稳定的特殊弹性蛋白结缔组织结构,特别之处是在较整齐排列的弹力纤维中穿行较多的微动脉管腔系统,这些微动脉血管形成逐级放大的后循环供血网络,并且在动态力学活动中不受外力的直接刺激保持“独立性”[13]。

本文结果显示,活体标本黄韧带切片荧光镜检阳性率与尸体标本比较差异有统计学意义,活体标本比尸体标本更容易观察到神经纤维的存在。虽然新鲜组织较尸体组织切片更易观察到神经纤维的分布,但神经纤维分布都存在同一性特征,说明交感神经纤维确实存在于黄韧带中,且分布特征相似。

通过测定黄韧带不同区域荧光强度值发现,Ⅰ区(外带)较Ⅱ区(内带)交感神经纤维分布多且相对密集。同时,本研究对黄韧带极端情况下切面投影进行了模拟分析,结果显示,过伸过屈位时均以接近内面、边缘外带纤维形变最大。测量离体的椎板-黄韧带复合体中黄韧带,结果显示λ<1,表明黄韧带垂直距离分布的弹力纤维外侧较内侧更短,更易受外力作用而产生形变。这说明黄韧带的运动与其中血管的受牵拉剪切力主要来自于外带,而交感神经亦密集分布于外带,由此我们推断,无论黄韧带如何形变,穿行或顺行走行在其中的血管壁均受到黄韧带纤维相对位移所造成的剪切力,这些剪切力也作用于血管壁或韧带弹力纤维间分布的α型交感神经纤维,以及分布在血管壁上的β型交感神经纤维,造成对交感神经的牵张刺激,这种刺激可以通过微血管网对后循环系统造成血流干扰,最终产生中枢的眩晕感受反射。

然而,本实验在定量分析的精确性上仍存在一定不足,因受伦理学所限也缺乏生理状态完全正常解剖结构标本的研究,临床上并非所有失去颈椎稳定的情况下均会出现相应的交感症状,相关理论仍需要进一步完善。

综上所述,人颈椎黄韧带存在交感神经纤维,黄韧带纤维间穿行微动脉壁上环绕分布着一些短而呈波浪形的β型交感神经纤维,韧带纤维中普遍分布着点状、线形的α型交感神经纤维,这种力学相关分布特点可能是交感神经性颈椎病的病理生理学基础[14],而颈椎失稳可能是造成交感神经型颈椎病的始动因素。

| [1] |

PEARCE J M S. Barré-Liéou syndrome[J]. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 2004, 75(2): 319. |

| [2] |

EBRAHEIM N A, LU J, BIYANI A, et al. Anatomic considerations for uncovertebral involvement in cervical spondylosis[J]. Clinical Orthopaedics and Related Research, 1997(334): 200-206. |

| [3] |

王新伟, 顾韬, 袁文, 等. 伴交感神经症状颈椎病的治疗及其机制[J]. 中华外科杂志, 2008, 46(18): 1424-1427. DOI:10.3321/j.issn:0529-5815.2008.18.019 |

| [4] |

WANG Z C, WANG X W, YUAN W, et al. Degenerative pathological irritations to cervical PLL may play a role in presenting sympathetic symptoms[J]. Medical Hypotheses, 2011, 77(5): 921-923. DOI:10.1016/j.mehy.2011.08.012 |

| [5] |

COOPER N. Dizziness is not diagnostic[J]. BMJ: British Medical Journal, 2007, 334: 600-600. |

| [6] |

于泽生, 刘忠军, 党耕町. 颈椎不稳致交感型颈椎病的诊断和治疗[J]. 中华外科杂志, 2001, 39(4): 282-284, T001. DOI:10.3760/j:issn:0529-5815.2001.04.009 |

| [7] |

夏玉军, 于腾波. 刺激颈部交感神经节对椎动脉血流影响的实验研究[J]. 中国临床解剖学杂志, 2002, 20(5): 380-382. DOI:10.3969/j.issn.1001-165X.2002.05.022 |

| [8] |

于泽生, 马庆军, 刘忠军. 交感型颈椎病的临床表现、诊断和鉴别诊断[J]. 中国全科医学, 2001, 4(7): 512-513. DOI:10.3969/j.issn.1007-9572.2001.07.004 |

| [9] |

于腾波, 夏玉军, 周秉文. 颅外段椎动脉壁交感神经分布特点及其临床意义[J]. 青岛医学院学报, 1999, 35(4): 244-246. DOI:10.3969/j.issn.1672-4488.1999.04.004 |

| [10] |

JOHNSON G M. The sensory and sympathetic nerve supply within the cervical spine: review of recent observations[J]. Manual Therapy, 2004, 9(2): 71-76. DOI:10.1016/S1356-689X(03)00093-6 |

| [11] |

OHTORI S, TAKAHASHI K, CHIBA T, et al. Sensory innervation of the cervical facet joints in rats[J]. Spine, 2001, 26(2): 147-150. DOI:10.1097/00007632-200101150-00007 |

| [12] |

张燕, 杨京平, 杨金辉, 等. 免疫组化和乙醛酸诱发荧光法研究人颈椎关节囊交感神经纤维的分布[J]. 中国微创外科杂志, 2005, 5(8): 676-678. DOI:10.3969/j.issn.1009-6604.2005.08.038 |

| [13] |

SAKAMAKI T, SAIRYO K, SAKAI T, et al. Measurements of ligamentum flavum thickening at lumbar spine using MRI[J]. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery, 2009, 129(10): 1415-1419. DOI:10.1007/s00402-009-0849-1 |

| [14] |

WU X L, WANG X Y, ZHANG G Q, et al. Histologic observation and significance of sympathetic nerve fiber distribution on human cervical ligamentum flavum[J]. Orthopaedic Surgery, 2020, 12(6): 1811-1825. DOI:10.1111/os.12802 |

2023, Vol. 59

2023, Vol. 59