2. 青岛市第八人民医院检验科, 山东 青岛 266003

梅毒是由苍白密螺旋体苍白亚种感染引起的性传播疾病,其发病率和致死率呈逐年上升趋势[1-2]。梅毒通过性接触、血液、母婴等3条途径传播,可引起多系统疾病且临床症状和体征表现多样化,严重危害人体健康。目前, 由于梅毒螺旋体的体外培养较困难[3],故其血清学检测在梅毒的筛查、诊断及治疗效果评价中具有非常重要的意义。人体感染梅毒螺旋体后可产生两类抗体[4]:一类是特异性的抗梅毒螺旋体抗体(梅毒抗体,IgG、IgM),IgG抗体虽可终身存在,但浓度一般较低,不能预防再感染,IgM抗体持续时间短[5];另一类是由螺旋体破坏组织细胞释放的类脂样物质及螺旋体自身的类脂和脂蛋白刺激机体产生的非特异性抗体(IgA、IgG、IgM)。梅毒的血清学诊断方法也因此分为非特异性抗体和特异性抗体检测两大类,常用方法分别为快速血浆反应素环状卡片试验(RPR)、甲苯胺红不加热血清学试验(TRUST)、ELISA、梅毒螺旋体明胶凝集试验(TPPA)及Western-blot方法等[6],其中TPPA和Western-blot为确证实验[7-8]。但这些方法均不能实现自动化从而快速地随机检测。随着体外诊断试剂和仪器设备的开发,化学发光法作为检测梅毒特异性抗体的新方法逐渐在实验室使用,其可以实现全自动高通量的检测[9]。目前国内使用的基于化学发光法进行梅毒抗体检测的仪器主要来自于国内科美公司、安图公司以及国外雅培公司、罗氏公司等,而日本富士Lumipulse G1200全自动化学发光酶免疫(CLEIA)分析仪使用尚少,对其应用评价亦相对较少。2018年7—12月,我们采用日本富士Lumipulse G1200全自动CLEIA分析仪,对20 690份血清标本进行了梅毒抗体检测,现报告如下。

1 资料和方法 1.1 标本来源2018年7—12月,青岛大学附属医院共收到门诊、住院病人及产前检查的孕妇血清标本20 690例,其中男10 634例,女10 056例,年龄0~97岁,平均(49±21)岁。

1.2 试剂及仪器日本富士Lumipulse G1200全自动CLEIA分析仪及其配套试剂、TPPA试剂盒均由日本富士瑞必欧株式会社提供。

1.3 检测方法无菌采集受检者空腹静脉血3~5 mL,分离血清于当日或次日先行CLEIA法检测,S/CO值≥1.0者判定为阳性,< 1.0为阴性;对S/CO值≥1.0标本应用同方法复检,两次检验结果一致的标本再进行TPPA复检。并随机选取40例CLEIA法检测阴性(S/CO值< 1.0)标本进行TPPA复检。所有操作均严格按照仪器及试剂盒说明进行。

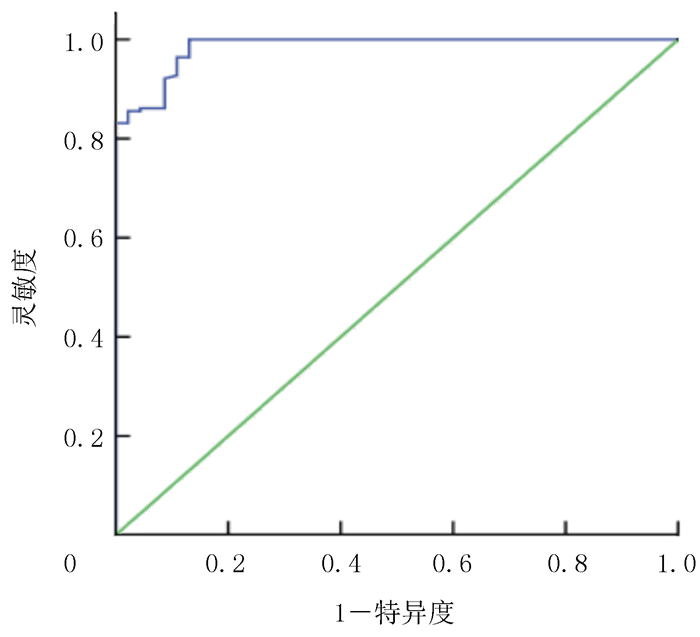

1.4 统计学分析应用SPSS 17.0软件制作ROC曲线,以灵敏度与特异度均较高时(Youden指数最大)的S/CO值作为CLEIA检测的最佳临界值。

2 结果 2.1 CLEIA法及TPPA检测结果比较CLEIA法检测的20 690份血清标本中,梅毒抗体阳性172例。采用TPPA法对172例阳性标本及40例阴性标本进行复检,二者的符合率为97.2%(206/212)。其中,40例阴性标本经TPPA复检亦均为阴性;CLEIA法检测172例阳性标本中,TPPA法检测阳性率为96.5%(166/172)。

2.2 不同S/CO值阳性标本TPPA检测CLEIA法检测不同S/CO值分组分析见表 2(以S/CO=1.0为临界值)。当CLEIA检测结果S/CO < 1.0、1.0≤S/CO < 10.0、S/CO≥10.0时,与TPPA法检测结果的符合率分别为100.0%(40/40)、91.7%(66/72)及100.0%(100/100)。见表 1。

| 表 1 不同S/CO值的CLEIA法检测与TPPA检测的结果比较(例) |

|

|

| 表 2 CLEIA法与TPPA法检测结果比较(S/CO=2.15) |

|

|

以TPPA检测为确证实验,对CLEIA法检测得到的S/CO值作ROC曲线,获得曲线下面积为0.985,最佳临界值S/CO=2.15(图 1)。以S/CO=2.15为判断临界值时,CLEIA法与TPPA法检测结果的符合率为98.1%(208/212),此时CLEIA方法检测的灵敏度和特异度均较高,分别为92.2%、91.3%。见表 2。

|

| 图 1 CLEIA法检测梅毒抗体ROC曲线 |

近年来,梅毒的广泛流行和传播已经成为世界各国严重的公共卫生问题。在我国,随着术前、产前、各种有创检查前对梅毒抗体的广泛筛查,梅毒抗体检测的标本量也逐年增加[10]。目前在众多的方法中,TPPA法是公认的梅毒抗体检测的确证方法[11-12]。但TPPA法存在标本需要系列稀释、操作烦琐、试剂昂贵、检测时间长难以自动化,以及观察结果易受主观因素影响等缺点,不适用于常规筛查[13]。卫生部临床检验中心网站室间质控数据分析显示,参加卫生部临床检验中心2018年第二次梅毒抗体实验室质量评价的1 209家实验室中,筛查实验采用ELISA方法646家,化学发光免疫试验(CLIA)方法379家,电化学发光免疫试验(ECLA)方法66家,CLEIA方法67家,明胶颗粒凝集试验(PA)方法7家,时间分辨荧光免疫试验(TR-FIA)方法35家。由此可以看出,目前国内临床实验室大多采用ELISA方法作为梅毒抗体的筛查试验,但该方法影响因素较多,尤其是来自标本及病人自身的因素,故存在一定的假阳性[9, 14]。CLEIA因其灵敏度高、特异性好,已经成为国外梅毒抗体检测的主要方法,在国内应用也逐年增加[15-16]。

日本富士Lumipulse G1200全自动化学发光酶免疫分析仪基于CLEIA法对梅毒抗体进行检测。CLEIA法采用重组的梅毒特异性抗原(TpN15、TpN17和TpN47)进行包被[17-19]。有文献报道所有Ⅰ期梅毒病人的血清中均表达TP47抗体[20],提示CLEIA法可用于梅毒早期诊断。目前对于该方法和仪器的应用评价尚少。本文研究结果显示,以S/CO=1.0为判断临界值时,CLEIA法与TPPA法检测梅毒抗体结果符合率为97.2%(206/212),说明CLEIA法检测具有较高的灵感度和特异度,且自动化程度高,避免了手工误差,适用于梅毒抗体的筛查实验。同时,本研究显示,当检测结果的S/CO值较低(1.0≤S/CO < 10.0)时,CLEIA法检测梅毒抗体的假阳性率相对较高(8.33%, 6/72),此时应结合病人是否有肿瘤、感染性肝炎、系统性红斑狼疮、麻风病史等,尤其当病人为孕妇、老年人时[21-24],均需做进一步确认实验。我们认为,这种假阳性可能与以上人群的基础疾病、自身免疫状态、既往感染某些具有交叉抗原的病原体有关[25-26]。因此,S/CO低值的阳性结果(1.0≤S/CO < 10.0)如何解读成为临床医生判读梅毒检测结果的难点[27],确定本实验室CLEIA法检测梅毒抗体的最佳临界值,也成为本研究的主要目的之一。

本文根据ROC曲线计算,分别以S/CO=1.0和S/CO=2.15为临界值时,CLEIA法与TPPA检测结果符合率分别为97.2%、98.1%,即在以2.15为临界值时,两种方法的检测结果呈现高度一致,这为S/CO低值结果提供了比较明确的临界分析,使CLEIA法检测梅毒抗体的实验结果对临床医生有更明确的指导意义。CLEIA法检测梅毒抗体的最佳临界值为2.15。

目前,实验室检测梅毒抗体常用的发光设备国内主要由科美公司、安图公司生产,进口主要为雅培公司、罗氏公司、富士公司等生产的全自动化学发光免疫分析仪。考虑到各厂家试剂包被抗原的片段以及包被抗原和抗体的亲和力有所不同,建议各实验室针对使用的仪器设备进行评估,建立各自实验室的临界值,更好地为临床梅毒螺旋体感染的诊断提供科学的实验室数据。

| [1] |

薛如君, 张锡宝. 中外最新梅毒指南的解读、比较及更新内容[J]. 皮肤性病诊疗学杂志, 2017, 24(1): 52-56. DOI:10.3969/j.issn.1674-8468.2017.01.016 |

| [2] |

李永涛, 李坤苓, 丁艳梅, 等. 磁微粒化学发光法检测梅毒螺旋体抗体在临床筛查中的应用[J]. 中国卫生检验杂志, 2019, 29(5): 577-579. |

| [3] |

顾俊旭, 和骁, 贾玫. 化学发光法检测梅毒抗体在血清学中的临床应用[J]. 基层医学论坛, 2014, 18(13): 1650-1651. |

| [4] |

YIN Yueping, CHEN Xiangsheng, WEI Wanhui, et al. A dual point-of-care test shows good performance in simultaneously detecting nontreponemal and treponemal antibodies in patients with syphilis:a multisite evaluation study in China[J]. Clinical Infectious Diseases, 2013, 56(5): 659-665. DOI:10.1093/cid/cis928 |

| [5] |

张伦军, 丁晓琳, 朱安友. 化学发光微粒子免疫分析法在梅毒血清学检测中的应用[J]. 蚌埠医学院学报, 2018, 43(8): 1057-1059. |

| [6] |

FAKILE Y F, JOST H, HOOVER K W, et al. Correlation of treponemal immunoassay signal strength values with reactivity of confirmatory treponemal testing[J]. Journal of Clinical Microbiology, 2018, 56(1): e01165-e01167. |

| [7] |

汪光蓉, 李维丽, 王强, 等. 化学发光法检测梅毒螺旋体特异抗体S/CO低值标本的复检结果分析[J]. 中国皮肤性病学杂志, 2014, 28(6): 637-639. |

| [8] |

门守山, 商发奎, 韩春花, 等. 化学发光法与酶联免疫吸附试验检测献血者梅毒螺旋体特异性抗体结果分析[J]. 中国实验血液学杂志, 2017, 25(1): 226-230. |

| [9] |

张旭东, 刘连红, 张娟辉, 等. 不同梅毒筛查方法效果比较[J]. 中国皮肤性病学杂志, 2017, 31(5): 569-572. |

| [10] |

严柳. 梅毒螺旋体抗体的微粒子化学发光和ELISA检测及分析[J]. 国际检验医学杂志, 2016, 37(24): 3481-3482. DOI:10.3969/j.issn.1673-4130.2016.24.040 |

| [11] |

PARK I U, FAKILE Y F, CHOW J M, et al. Performance of treponemal tests for the diagnosis of syphilis[J]. Clinical Infectious Diseases, 2019, 68(6): 913-918. DOI:10.1093/cid/ciy558 |

| [12] |

李彩霞, 田晓燕, 吴金锁, 等. 电化学发光法检测梅毒螺旋体抗体的临床评价[J]. 中国卫生检验杂志, 2017, 27(23): 3391-3392. |

| [13] |

吴立春, 代黄梅, 谷仕艳. 3种梅毒抗体检测方法在梅毒诊断中的应用分析[J]. 国际检验医学杂志, 2017, 38(8): 1053-1055, 1058. DOI:10.3969/j.issn.1673-4130.2017.08.016 |

| [14] |

邹红霞, 郝军, 倪丽娜. 四种梅毒螺旋体抗体血清学试验方法的临床评价[J]. 国际免疫学杂志, 2014, 37(3): 260-262. DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-4394.2014.03.020 |

| [15] |

王子文. ELISA试验联合CLIA法在160例疑似梅毒患者血清学筛查中的应用[J]. 临床研究, 2019, 27(2): 127-128. |

| [16] |

胡梅, 刘娜, 蔡宇雨, 等. 梅毒血清学检测不同方法的准确性分析与比较[J]. 中华医学杂志, 2017, 97(36): 2844-2847. DOI:10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2017.36.013 |

| [17] |

邵春燕, 王海平, 卓海龙, 等. 化学发光法检测输血前梅毒特异性抗体复查策略的研究[J]. 临床输血与检验, 2015, 17(1): 46-48. DOI:10.3969/j.issn.1671-2587.2015.01.014 |

| [18] |

BAUGHN R E, MCNEELY M C, JORIZZO J L, et al. Cha-racterization of the antigenic determinants and host components in immune complexes from patients with secondary syphilis[J]. Journal of Immunology, 1986, 136(4): 1406-1414. |

| [19] |

SENA A C, WHITE B L, SPARLING P F. Novel treponema pallidum serologic tests: a paradigm shift in syphilis screening for the 21st century[J]. Clinical Infectious Diseases, 2010, 51(6): 700-708. DOI:10.1086/655832 |

| [20] |

韩洁, 张海萍, 朱威, 等. 梅毒螺旋体相关膜蛋白的研究进展[J]. 中华临床医师杂志(电子版), 2010, 4(10): 1973-1976. DOI:10.3969/cma.j.issn.1674-0785.2010.10.048 |

| [21] |

乔秀真. 全自动化学发光仪筛查梅毒螺旋体抗体结果分析[J]. 河北医药, 2018, 40(3): 452-455. |

| [22] |

王克迪, 苏建荣. 化学发光微粒子免疫检测法筛查梅毒的结果分析[J]. 首都医科大学学报, 2016, 37(4): 519-522. DOI:10.3969/j.issn.1006-7795.2016.04.021 |

| [23] |

张云, 高双双, 江旭. 化学发光法检测老年人群抗-TP抗体假阳性的原因分析[J]. 中国医药指南, 2016, 14(3): 62-63. |

| [24] |

赵容超, 刘莹, 卞漫漫. 老年人群梅毒抗体血清学检测的应用与结果研究[J]. 深圳中西医结合杂志, 2019, 29(4): 79-80. |

| [25] |

石华, 李文胜, 段义飞, 等. 过敏性紫癜患儿梅毒血清学试验假阳性的探讨[J]. 中华临床实验室管理电子杂志, 2018, 6(4): 208-211. DOI:10.3877/cma.j.issn.2095-5820.2018.04.004 |

| [26] |

殷丽丽, 姜繁明, 于小鸥. 化学发光法和TPPA试验检测梅毒抗体的比较及阳性符合率分析[J]. 中国中西医结合皮肤性病学杂志, 2019, 18(2): 116-119. DOI:10.3969/j.issn.1672-0709.2019.02.006 |

| [27] |

王立军, 林丹丽, 王毅轩. 分析化学发光法检测梅毒螺旋体抗体的结果误差因素及解决办法[J]. 中国实用医药, 2019, 14(7): 192-193. |

2019, Vol. 55

2019, Vol. 55