颅内动脉瘤是临床常见的脑血管疾病之一, 在未破裂时往往没有症状, 但一旦破裂出血, 致死、致残率非常高。由动脉瘤破裂引发的蛛网膜下隙出血的年发病率为(6~10)/10万[1]。临床上对于颅内动脉瘤破裂的治疗以手术为主。随着现代生物医学的发展, 介入技术的不断更新发展, 血管内介入栓塞治疗逐渐成为颅内动脉瘤破裂病人的重要治疗手段[2-4]。而目前海南省有关颅内动脉瘤急性出血期支架辅助栓塞治疗的病例不多, 对于支架辅助栓塞急性出血期颅内动脉瘤栓塞率、再通或复发情况缺乏临床资料。本文结合我院条件进行了颅内动脉瘤病人急性出血期支架辅助栓塞的临床治疗研究, 现将结果报告如下。

1 资料与方法 1.1 一般资料选择2017年1月—9月我院收治颅内动脉瘤破裂急性出血病人15例, 均经颅脑CT、MRI及DSA检查等明确诊断, 排除合并严重肝肾功能障碍、多脏器功能衰竭、凝血功能障碍和生命体征不稳定的病人。本组15例中, 男10例, 女5例, 年龄为45~75岁, 平均(55.5±3.5)岁。发生于颈内动脉后交通动脉动脉瘤9例, 前交通动脉动脉瘤3例, 基底动脉动脉瘤2例, 颈内动脉眼动脉段动脉瘤1例。本文研究获得医院伦理委员会批准, 所有入选病人(或)家属均签署知情同意书。

1.2 治疗方法符合入组条件病人先行术前常规检查, 包括血常规、大小便常规、凝血常规、肝肾功能、心电图等。①抗血小板治疗:出血急性期就诊、经DSA明确诊断并考虑应用支架辅助栓塞的动脉瘤病人, 给予氯吡格雷225 mg/d及阿司匹林300 mg/d口服或纳肛; 昏迷病人给予盐酸替罗非班, 前3 min内推注10 mL, 以10 mL/h维持滴注。同时采用预防血管痉挛药物, 常用尼莫地平3~5 mL/h微量泵入。②颅内支架辅助栓塞动脉瘤治疗:病人全麻气管插管, 手术开始前静脉推注肝素钠(75 U/kg), 1 h后追加半量, 再以后每隔1 h加注1 000 U维持肝素化。接着行双侧股动脉穿刺术, 一侧穿刺成功后置入6F动脉鞘, 插入5F超滑导丝探查动脉瘤的位置、形态及大小, 准备支架植入; 另一侧股动脉置入5F导引导管, 引入塑型的神经微导管。通过神经微导丝将神经微导管同时配合另一侧的支架送入瘤腔中前1/3处。术后6 h拔除股动脉鞘, 术后常规使用尼莫地平预防脑血管痉挛。术后3 d内皮下注射低分子肝素(0.4 mg, 每12 h)维持低血凝状态, 以后改为口服阿司匹林100 mg/d或氯吡格雷75 mg/d, 持续6个月。

1.3 观察指标观察病人手术即刻致密栓塞率、并发症发生情况(主要包括动脉栓塞率、动脉瘤破裂发生率、支架移位发生率、支架膨胀不良及塌陷、血管痉挛发生率)。其中即刻致密栓塞率以影像学Cognard分级评估(1989)标准评估[3]:①完全栓塞, 复查瘤腔、瘤颈内无任何造影剂充盈; ②次全栓塞, 复查瘤腔、瘤颈内有部分造影剂充盈; ③不完全栓塞, 瘤腔内填塞疏松, 瘤颈或瘤腔内有造影剂充盈。随访病人术后6个月和1年的支架内再狭窄情况、神经功能恢复情况(采用GOS评分量表及NIHSS量表进行评价)及生活质量改善情况(Barthel评分)。GOS评分量表评分共5个等级(总分15分, 8分或以下为昏迷):①死亡等级, 1分; ②植物生存, 仅有最小反应(如随着睡眠/清醒周期, 眼睛能睁开), 2分; ③重度残疾, 清醒、残疾, 日常生活需要照料, 3分; ④轻度残疾, 残疾但可独立生活或能在保护下工作, 4分; ⑤恢复良好, 恢复正常生活, 尽管有轻度缺陷, 5分。NIHSS量表评分反映神经功能缺损情况[4], 总分42分, 分值越低, 神经功能恢复效果越佳。Barthel评分总分100分, 分值越高, 自理能力越强。

1.4 统计学分析采用SPSS 18.0软件进行统计学处理, 计量资料结果以x±s表示, 多组数据间比较采用方差分析, 两两比较采用q检验(Newman-Keuls法)。以P < 0.05为差异有统计学意义。

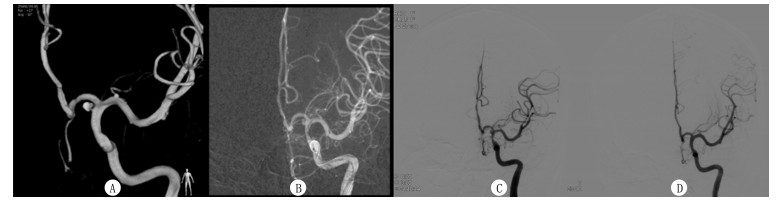

2 结果 2.1 病人即刻致密栓塞率、并发症发生情况所有病人均成功植入支架, 其中1例病人出现动脉栓塞并发症, 抢救无效死亡; 其余病人均行弹簧圈栓塞治疗, 术中未出现动脉瘤破裂、支架移位、支架膨胀不良及塌陷等并发症。3例病人出现脑血管痉挛, 术中使用罂粟碱、术后应用钙离子拮抗剂尼莫地平解痉后症状缓解。术后即刻影像学Cognard分级评估显示完全栓塞10例(71.43%), 次全栓塞3例(21.43%), 不完全栓塞1例(7.14%)。见图 1。

|

| A:术前; B:术中; C、D:术后。 图 1 颅内动脉瘤急性出血期支架辅助栓塞治疗前后DSA检查 |

随访期间病人均未出现支架内再狭窄情况。与治疗前比较, 随访6个月和1年病人的GOS评分明显升高, NIHSS评分显著降低, Barthel评分也明显升高, 差异均有统计学意义(F=19.32~43.44, q=3.891~13.145, P < 0.05);病人GOS评分治疗后6个月与治疗后1年比较, 差异无统计学意义(P>0.05);NIHSS评分、Barthel评分治疗后6个月与治疗后1年比较, 差异有显著意义(q=3.891、5.726, P < 0.05)。见表 1。

| 表 1 颅内动脉瘤病人手术前后神经功能及生活质量评分比较(x±s) |

|

|

颅内动脉瘤是临床常见的脑内血管瘤, 在我国其发病率比较高。临床上脑内动脉瘤一旦出现破裂出血, 急诊主要治疗方法是开颅手术。随着介入医学新技术的发展, 血管内介入手术逐渐成为颅内动脉瘤的微创急救手术方法之一[6-7]。但目前血管内介入治疗动脉瘤仍然存在两个难题:①如何提高动脉瘤致密栓塞率, 减少动脉瘤复发; ②一些复杂性颅内动脉瘤, 如梭形、巨大、宽颈、微小等动脉瘤的介入治疗仍然有一定困难[8]。针对这些复杂性动脉瘤, 单纯使用弹簧圈瘤内栓塞存在如下局限:一是无法瘤内填塞弹簧圈; 二是难以做到致密栓塞动脉瘤; 三是弹簧圈突入载瘤动脉或逃逸发生误栓等。

应用血管内支架重塑瘤颈为动脉瘤的治疗提供了一条新途径[9-11]。然而, 对于急性出血期的宽颈破裂动脉瘤, 因脑血管痉挛、凝血功能改变等因素, 在使用抗血小板药物预防围术期血管内血栓形成的同时, 若进行血管内复杂的介入操作, 如使用支架辅助弹簧圈栓塞, 有可能增加病人发生围术期动脉瘤再破裂出血或术后血管栓塞的风险。因此, 血管内支架能否改变破裂动脉瘤血管内治疗的长期预后, 目前尚存在争议。

本研究对支架辅助栓塞急性出血期动脉瘤的技术安全性及相关的围手术期处理进行临床研究, 结果显示, 所有病人均成功植入支架, 术后即刻影像学Cognard分级评估结果示完全栓塞率达71.43%, 次全栓塞率21.43%, 说明通过支架辅助栓塞治疗急性出血期动脉瘤的栓塞成功率较高。值得注意的是, 在治疗过程中支架的选择也是手术成功的重要因素, 是保证支架良好植入的重要条件, 需要临床医生对各支架性能熟记于心以提高支架辅助栓塞率。目前, 颅内支架分为血管重建装置和血流导向装置两大类, 前者包括Neuroform、Enterprise、Solitaire、Leo Plus等支架, 后者也包括Pipeline、Silk Plus、Tubridge等支架[12-13]。Neuroform支架为Boston Scientific公司设计的小型自膨胀支架, 柔韧性好, 适用于非常迂曲的脑血管[14]; Enterprise支架为Cordis Neurovascular公司设计的另一种小型自膨胀支架, 与Neuroform支架较相似, 但其在迂曲的血管内推送距离更远; Pipeline支架又称血流导向装置, 能将动脉瘤隔绝在载瘤动脉以外, 但对于破裂动脉瘤, Pipelin支架的使用必须以双联抗血小板治疗为前提, 也许存在一定的禁忌[15-16]。CHAN等[17]指出, 在排除动脉瘤破裂急性出血期病人存在阿司匹林抵抗及氯吡格雷抵抗的情况下, 充分使用双抗治疗后选择Pipelin支架治疗动脉瘤是可行的, 也并不会明显增加相关血管并发症[18-19]。

另外需要关注的是手术的并发症情况, 支架辅助栓塞治疗动脉瘤破裂急性出血期常见的并发症有动脉栓塞、动脉瘤破裂、支架移位、支架膨胀不良及塌陷、血管痉挛等。本次研究中仅1例病人出现动脉栓塞并发症, 抢救无效死亡; 其余病人未出现动脉栓塞并发症; 3例病人出现脑血管痉挛, 术中使用罂粟碱、术后用钙离子拮抗剂后症状缓解。充分抗凝、抗血小板治疗可以预防动脉栓塞。本研究中所有病人术前均进行充分的双抗治疗, 但是仍有1例病人出现动脉栓塞, 不除外病人存在抗血小板药物抵抗现象。动脉瘤破裂的预防主要和术中的操作相关性比较大, 为减少术中动脉瘤破裂, 首先选择弹簧圈避免过大、过硬, 防止弹簧圈直接挤破动脉瘤; 其次, 术中要随时注意释放微导丝、微导管的积聚张力, 防止微导管头或微导丝头的前跃动作直接戳穿动脉瘤壁。另外, 血管痉挛是血管内介入术中常见的并发症[20], 其发生原因:一方面与动脉瘤破裂出血后血液分解产物刺激脑血管有关; 另一方面, 术中使用的微导管、微导丝、栓塞材料等对血管壁的机械刺激也是导致血管痉挛的重要原因。

本文病人在随访期间均未出现支架内再狭窄情况, 随访6个月和1年的GOS评分均较手术前明显升高, NIHSS评分显著降低, Barthel评分也明显升高。GOS评分和Barthel评分是评价病人治疗预后的常用指标, 其分值越高, 病人预后越佳; NIHSS评分则反映病人神经功能恢复情况。本文随访结果说明支架辅助栓塞治疗颅内动脉瘤急性出血期手术成功后病人预后较佳。

颅内支架手术是治疗颅内复杂动脉瘤的重要方法, 手术创伤小, 治疗效果满意, 病人的预后较佳, 有一定的技术优势[21-24]。尽管如此, 颅内支架手术治疗动脉瘤破裂急性出血期病人的临床应用时间尚短, 存在一些手术技巧与安全性问题[25-26]。术中如何避免动脉栓塞、动脉瘤破裂出血、脑血管痉挛、支架移位等的发生, 中远期如何降低支架内狭窄发生率等[27-29]值得进一步研究。

综上所述, 支架辅助栓塞在颅内动脉瘤急性出血期的栓塞成功率较高, 但仍存在一些急性并发症风险, 手术成功后病人预后较好。

| [1] |

王中孝, 田忠彬, 张倩倩, 等. 国内采用载瘤动脉闭塞术与重建术治疗颅内夹层动脉瘤的Meta分析[J]. 中华神经外科杂志, 2018, 34(8): 841-846. DOI:10.3760/cma.j.issn.1001-2346.2018.08.019 |

| [2] |

曾文贤, 李振均, 张剑波, 等. 支架辅助弹簧圈栓塞治疗急性期颅内破裂宽颈动脉瘤的临床分析[J]. 中华神经医学杂志, 2019, 18(3): 243-249. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-8925.2019.03.005 |

| [3] |

周志宇, 谢昌纪, 韦成聪, 等. Solitaire支架辅助弹簧圈栓塞治疗颅内复杂动脉瘤效果[J]. 中国老年学杂志, 2018, 38(18): 4358-4361. DOI:10.3969/j.issn.1005-9202.2018.18.003 |

| [4] |

吕光淘, 王海全, 王德明, 等. LVIS支架辅助栓塞颅内微小动脉瘤的疗效及预后随访分析[J]. 河北医学, 2019, 25(2): 284-287. DOI:10.3969/j.issn.1006-6233.2019.02.029 |

| [5] |

马廉亭. 脑血管疾病血管内治疗学及图谱[M]. 郑州: 河南科学技术出版社, 2002: 177-179.

|

| [6] |

李文帅, 张信芳, 徐文涛, 等. LVIS支架辅助栓塞急性期破裂颅内宽颈动脉瘤[J]. 中华神经外科杂志, 2018, 34(1): 50-54. DOI:10.3760/cma.j.issn.1001-2346.2018.01.011 |

| [7] |

张宇鹏, 姜鹏, 梁士凯, 等. Neuroform EZ构建"Y"形支架辅助栓塞颅内分叉部宽颈动脉瘤的初步经验[J]. 中华神经外科杂志, 2017, 33(8): 765-769. DOI:10.3760/cma.j.issn.1001-2346.2017.08.003 |

| [8] |

梁甲宁, 张广, 刘彬冰, 等. 颅内动脉瘤LVIS支架辅助栓塞后中长期随访分析[J]. 中国临床神经外科杂志, 2018, 23(3): 152-154. |

| [9] |

姚启龙, 张勇, 张海林, 等. 支架辅助弹簧圈栓塞治疗颅内复杂动脉瘤的体会[J]. 中国临床神经外科杂志, 2017, 22(12): 847-848. |

| [10] |

田涛, 彭汤明, 万伟锋, 等. LVIS支架联合弹簧圈栓塞急性期颅内破裂宽颈动脉瘤的临床疗效[J]. 中国脑血管病杂志, 2018, 15(5): 248-253. DOI:10.3969/j.issn.1672-5921.2018.05.005 |

| [11] |

李立, 李天晓, 薛绛宇, 等. 支架辅助栓塞未破裂颅内微小动脉瘤[J]. 中华神经外科杂志, 2017, 33(8): 803-806. DOI:10.3760/cma.j.issn.1001-2346.2017.08.011 |

| [12] |

曹向宇, 王君, 杜志华, 等. 颅内动脉瘤介入治疗发展史和新进展[J]. 中国现代神经疾病杂志, 2017, 17(11): 781-784. DOI:10.3969/j.issn.1672-6731.2017.11.002 |

| [13] |

徐德才, 李健, 姜之全. LVIS辅助支架在颅内动脉瘤血管内治疗中的应用[J]. 中华医学杂志, 2018, 98(17): 1333-1336. DOI:10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2018.17.010 |

| [14] |

晏桢. 应用内支架植入辅助弹簧圈栓塞治疗颅内动脉瘤57例[J]. 中国实用神经疾病杂志, 2018, 21(1): 86-90. |

| [15] |

牟汝涛, 刘一之, 倪才方, 等. 替罗非班在支架辅助颅内动脉瘤栓塞中的安全性及有效性[J]. 中国介入影像与治疗学, 2017, 14(3): 129-133. |

| [16] |

金二亮, 祝源, 杨李, 等. 替罗非班在颅内动脉瘤支架辅助栓塞术中抗血小板聚集的临床研究[J]. 中华神经外科杂志, 2017, 33(4): 349-353. DOI:10.3760/cma.j.issn.1001-2346.2017.04.007 |

| [17] |

CHAN R S, MAK C H, WONG A K, et al. Use of the pipeline embolization device to treat recently ruptured dissecting cerebral aneurysms[J]. Interventional Neuroradiology, 2014, 20(4): 436-441. DOI:10.15274/INR-2014-10042 |

| [18] |

张荣举, 王君, 邸海, 等. LVIS支架在颅内动脉瘤治疗中的安全性及有效性的单中心观察性研究[J]. 中国卒中杂志, 2018, 13(8): 785-789. DOI:10.3969/j.issn.1673-5765.2018.08.005 |

| [19] |

明智绪, 万定, 李东蛟, 等. LVIS支架在颅内动脉瘤血管内栓塞治疗中的应用[J]. 中国临床神经外科杂志, 2018, 23(6): 398-401. |

| [20] |

黄青良, 桂勇平, 杜建胜, 等. 支架辅助弹簧圈栓塞颅内宽颈动脉瘤的常见并发症分析[J]. 实用医学杂志, 2016, 32(3): 450-452. DOI:10.3969/j.issn.1006-5725.2016.03.032 |

| [21] |

凌国源, 黄玮, 冯大勤, 等. Enterprise支架在颅内夹层动脉瘤个体化介入治疗的应用[J]. 中国微侵袭神经外科杂志, 2018, 23(11): 495-498. DOI:10.11850/j.issn.1009-122X.2018.11.005 |

| [22] |

王孟泽. 支架辅助栓塞颅内动脉瘤相关抗血小板药物治疗的研究进展[J]. 国际神经病学神经外科学杂志, 2018, 45(6): 657-660. |

| [23] |

尹剑, 张松, 吕庆平, 等. 两种支架在颅内宽颈动脉瘤栓塞术中的应用比较[J]. 中国微侵袭神经外科杂志, 2017, 22(10): 440-443. DOI:10.11850/j.issn.1009-122X.2017.10.003 |

| [24] |

张小曦, 左乔, 刘建民, 等. 支架辅助弹簧圈栓塞术和单纯弹簧圈栓塞术治疗急性期颅内破裂宽颈动脉瘤安全性的比较[J]. 第二军医大学学报, 2018, 39(2): 124-128. |

| [25] |

黄志伟, 李学东, 覃军, 等. 支架辅助栓塞急性期颅内宽颈破裂动脉瘤的并发症危险因素分析[J]. 中华神经外科杂志, 2016, 32(4): 380-384. DOI:10.3760/cma.j.issn.1001-2346.2016.04.015 |

| [26] |

陈兴河, 冯三平, 赵锦程, 等. 双支架辅助弹簧圈栓塞颅内大型动脉瘤的临床疗效分析[J]. 河北医药, 2018, 40(3): 384-388. |

| [27] |

刘赫, 辛百龙, 李彤, 等. 急性期球囊及支架辅助栓塞破裂型颅内动脉瘤[J]. 中华急诊医学杂志, 2018, 27(12): 1333-1336. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2018.12.004 |

| [28] |

陈志俊. 支架辅助弹簧圈栓塞治疗颅内未破裂动脉瘤的疗效[J]. 中国临床神经外科杂志, 2018, 23(3): 198-199. |

| [29] |

柯勋昌, 何旭英, 李西锋, 等. 大型/巨大型颅内动脉瘤支架辅助与单纯弹簧圈栓塞术后复发率比较[J]. 介入放射学杂志, 2017, 26(7): 579-584. DOI:10.3969/j.issn.1008-794X.2017.07.002 |

2019, Vol. 55

2019, Vol. 55